2016年,复旦附中海外基金会的第十年。

为此,《复旦附中人物》将在今年以"我的附中记忆"为话题,分享上世纪60年代至今的校友或老师们眼中的附中故事。

今天“附中记忆”的嘉宾刘翎,1988届复旦附中校友,现为New China Capital Management总经理。

没有我的毕业照

去年夏天回国,在家里一个很老的橱里翻出了一张复旦附中88届7班的毕业照,那时距离离开附中已有28年了。我87年就来到了美国,连附中的毕业证书也没拿,毕业照里也没有我。我父母早已不记得是哪个同学把毕业照送来我家,照片背面还有一些同学的签名。因此毕业照我也是有的,虽然我不在里面。

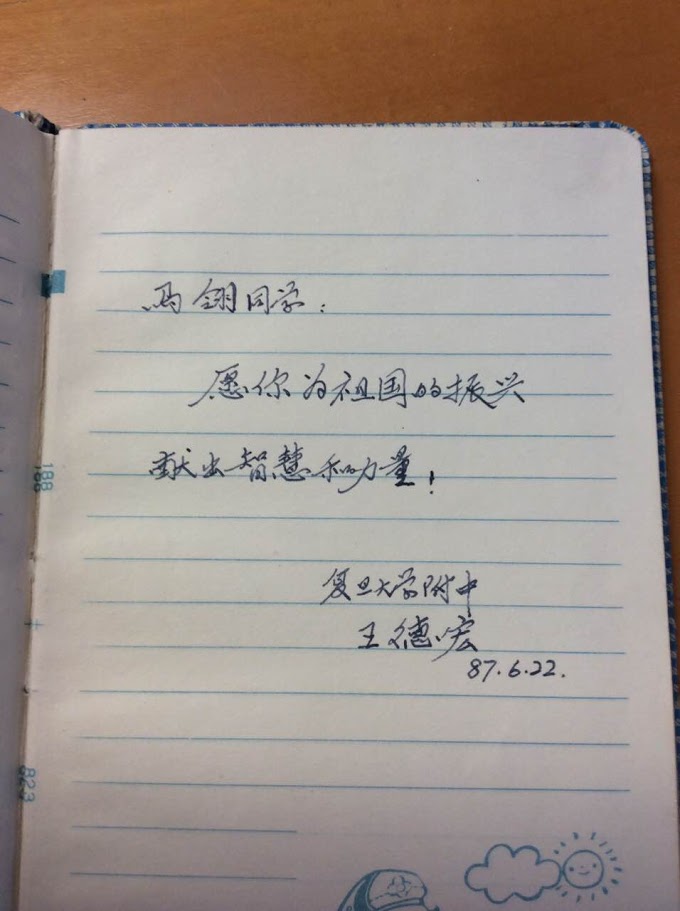

之所以来到美国,是因为当年参加了复旦附中ASSIST的交流项目。还清楚地记得那是四月一号上午,班级里吵得一塌糊涂,班主任叫了我和一个男生,说晚上晚自习要进行出国考试,不需做什么准备。每班有2个推荐名额,一男一女。考试分为三个部分:英语、世界文学、地理与历史。所有人被分成了几组进行口试抢答。我前两部分都答得很好,部分归功于平时上课在桌子下偷偷看世界名著,但是地理和历史部分我真是一道题也答不上来,全被同组的男生抢答了。老师还好心地把最后一题的答题机会留给了我,问了一道关于科罗拉多河的题,但我还是不知答案。后来过了近一个月,16人中有半数被通知进行第二轮面试, 我竟然也在里面。这次是外国人来面试,先给了信纸和铅笔,让我们写一段有关自己的故事。于是我就写了自己周末去福州路的旧书店买小说书的爱好。然后面试官问了些问题。接着就是漫长的等待。到了5,6月份的时候,我收到了一个大的信封,是St. Andrews’s School的录取通知。另有四个同学也相继收到了录取通知,有的是去The Taft School。我们那时候出国还是很幸运的,都没有考过托福就过关了。我和三个同学一起出的国,当时还在机场合影留念了,到现在都还记得第一次坐飞机就是出国、第一次出国就是来美国的那种感受。我的班主任,也就是得第一届优秀教师奖的王德宏老师,还给我写了寄语。

Why is everything so “awesome”?

虽然我们在国内从小学就开始念英文,但其实我那时英语并不是很好,我刚到美国来的时候,基本听不懂别人说话,而且很多用语和学的都不一样。不像现在年轻人出国前都看了无数美剧, 美国也来过无数次,那时我最多听听美国之音。在美国的前6个月很累,St. Andrews’s School只有我一个中国人,所以我必须要学好英语,我带的一本词典,一年不到就被翻烂了。每天在学校里听到别人说的用语,不懂的我就都记下来,回寝室后问我的美国室友是什么意思,还记得当时觉得最奇怪的一个词是awesome,完全不知道什么时候要用到这个词,why is everything so awesome?从什么都听不懂的哑巴,到听得懂但插不上话的哑巴,到需要别人放慢速度进行对话,到可以随心所于欲进行交流,我花了差不多半年时间。现在想想就是个Immersion Program。

打工赚学费的四年

在美国读了一年高中后我决定申请美国大学。其实当时回国可以保证直升复旦,但我还是更希望留在美国,加上有侨胞的政策,我就留下了。后来去了The State University of New York at Albany读Management Information System,辅修Computer Science。我大学四年就靠在一家中国餐厅(湖南café)打工来赚学费和生活费。尽管现在来看州立学校的学费其实并不是很贵,但那时我什么都没有。我周一到周五从6pm工作到10pm,周末也每天工作10小时,当时整个餐馆(包括酒吧)就我一个服务员,我一个人可以服务几十个人。当时的我想,就算自己实在不行,至少也能成为一名很优秀的服务员吧。

有一次我去长江商学院讲课,讲起我本科时的打工生涯,在场的一个听众惊讶地发现餐厅老板是他的叔叔。我就让他转达了我对餐厅老板的感激,如果没有这份工作,我就无法上完大学。爸妈觉得我每天工作这么长时间很辛苦,但当时年轻,自己倒是觉得还好,就是有时功课来不及做,有时老师布置作业要课后去计算机实验室做,但每次10点下班回去,实验室早就关门了,所以我计算机课作业成绩比较差,全靠考试拉分数。大学四年过得很快,也很开心,可能青春年少的时候无所谓做什么都很开心,不觉得苦,也不觉得累。

看得起自己,尽最大努力

有人说我的性格很豁达开朗,当然我本身是比较乐观的人,但也是成长和磨练出来的。在附中的时候,在上海的时候,我也是父母的宝贝女儿。但大学在餐馆的打工经历磨练了我。当时不管风吹雨打,不管今天有多累,有没有生病,都要去打工,不然明天就没有学费了。进到餐厅,不管老板给你脸色,大厨给你脸色,客人给你脸色,你都要笑脸相迎,然后回到家,做功课,还要争取得个好成绩。为什么?因为我相信我的人生最终不会只是做一个服务员。因此我们每个人都要相信自己,相信你的理想能够实现。经过了大学四年,我觉得没有什么是难得倒我的,但也知道不可能所有事情都是理想的。就像我的大学其实也不算理想,但没办法,SAT就考了1120分,但照样凭这个成绩上了大学。只要自己努力,还是可以找一份好的工作,研究生还是可以考一个好的学校。

有人说在国外求职会遭到歧视。在我整个人生经历里,我从来不觉得受到过什么歧视。我在餐厅打工的四年里,看到过形形色色的人,以及不同人之间的歧视。但我认为不要觉得别人看不起你,首先你要看得起你自己,只要自己看得起自己,就无所谓别的。我找的第一份工作在Andersen Consulting,一开始工资比美国同事低,但我觉得没什么问题,后来每年公司对我的评价都排在前五,给我的奖金也是逐年增加。因此凡事只要尽自己最大的能力,大家就会欣赏你。当然也要懂得如何和人打交道,不仅是知道怎么把事情做好,也要懂得人情世故。我从来不会去抱怨自己是女性,是中国人,是亚洲人,或者有什么glass ceiling, bamboo ceiling,我不觉得任何人给过我bamboo ceiling。我后来从美国去香港工作,刚开始的时候,出门买东西人家看你是大陆人都会故意说日文,但我在找工作的时候没觉得有什么歧视。当年香港德勤才十几个人,我是德勤招的第一个中国大陆人。后来我又回美国去哥大商学院读MBA,毕业后去了纽约Morgan Stanley工作。我在哥大商学院的学习成绩也没有很突出,打动我Morgan Stanley老板的还是我的打工经历,他看出我会是一个工作很努力,很有组织能力的人。现在我的工作是一家犹太人开的公司,也没觉得有什么歧视。所以归根结底还是凡事要做到最好。有时人家不要你也没办法,不必强求,但自己一定要尽最大努力。

让孩子自己做决定

我是属于那种想干什么就干什么的人。我在生活上和事业上做的很多决定按上海人来看,家里肯定是会反对的,但我要感谢我的爸妈,只要是我决定的,他们都是支持的。从我第一个决定,想留在美国读书开始,我爸妈就让我自己做主。后来我的婚姻、工作也有非常规的变动,只要我考虑周全,能够面对后果,父母一直都不干涉我做任何选择。所以现在我也以这个原则来教育我的四个孩子。 我觉得如果什么都是父母决定好,安排好,小孩子将来要做任何决定都会很难。要让他们学会自己 make hard decision, stick with it, and make it happen,只要成功一次,以后什么事情都不难了。

回忆附中:情书还得去门房拿

我在附中的时候学校是完全禁止谈恋爱。哪怕是拉拉手,都是会被劝退的。但年纪轻总会有谁喜欢谁,那时的交流方式就是写信,同班的就递递条子,如果是不同班级,不同年级,那这信(情书)还得去门房间拿,有时候你还不认识写信给你的人。

我高一的一个室友是当时公认的美女,隔壁班的一个男生喜欢她,每次班级打扫卫生的时候,他扫地扫着扫着就扫到我们班门口。这男生长得文气,我们班里几个调皮的男生就经常欺负他,不喜欢他来看我们班的女神,不过他倒是把我们7班的门口扫得非常干净。我室友念书很认真,心无旁骛,根本没有关心这些事,最多也就是回应道:“不要分心,好好学习,不建议你到我们班门口来扫地”。

当年附中的条件很艰苦,学校外面是农田和猪圈,我们在一楼二楼每天都能听到外面的猪叫。从学校到复旦的这条路当年也是什么都没有。宿舍没有热水,没有洗澡的地方,不像现在既有空调又有洗衣机。一到冬天手上就长满冻疮,到了夏天又被超多蚊子叮。那时男女生宿舍之间也没有什么阻隔,到了晚上,大家就拿着手电筒甩来甩去。我们班有很多数学物理特别好的男生,比如李政道的获奖者,他们就设计了一个transistor radio, 送给了我们寝室,晚上我们4个女生就可以听他们直播,现在也不记得他们都说些什么了,可能就是放点音乐。这就是那个时代的iphone。

基金会的创始

说起创立基金会,最初是何慧湘老师牵的头。第一次见到另四个创始人蒋芳华、张敏华、何宏国和孙薇佳,就觉得我们5个人虽然相差好几届,但都还蛮合得来,说得拢。这么多年来,我们之间关于基金会的讨论都是平等公开的。有时我们董事会打三五小时的电话,我和蒋芳华经常会争论,会进行哲学上的辩论,我被他们否决过,我也否决过他们的意见,但无论如何我们总是会把问题讲出来,谈透了。无论基金会现在今后是谁在运行,把事情都开诚布公地讨论清楚是非常重要的。另外,基金会成立的时候,只有蒋芳华有一个儿子,到现在,我们五个Founders 一共有五个儿子和两个女儿,所以参加基金会很有好处的,是个大家庭!